Allgemeine Informationen

- Die Sonografie (Ultraschalluntersuchung) gehört zu den am häufigsten eingesetzten bildgebenden Verfahren und ist bei der Untersuchung des Abdomens oft die apparative Diagnostik der 1. Wahl.

- Die Untersuchung ist breit verfügbar, vielseitig einsetzbar, kostengünstig, nichtinvasiv und risikoarm.

- Nachteile der Untersuchung:

- begrenzte Auflösung

- Auftreten von Artefakten

- abhängig von den Untersucher*innen.

- Die Sonografie des Abdomens kann zur Abklärung von Pathologien verschiedener Organe (z. B. Leber, Milz und Nieren, Gefäße) sowie zur Notfalldiagnostik nach schweren Unfällen eingesetzt werden.

Technische Grundlagen

- Eingesetzt wird ein Schallkopf, der Ultraschallwellen aussendet. Diese werden an Grenzflächen von Geweben reflektiert, gestreut oder gebrochen. Der Schallkopf registriert Amplitude und Verzögerung der reflektierten Wellen.

- Verschiedene Schallköpfe mit unterschiedlicher Eindringtiefe und Auflösung stehen zur Verfügung.

- Aus der Intensität der reflektierten Schallwellen wird eine Darstellung in Graustufen errechnet, die dem Bild der Sonografie im B-Mode entspricht.

- Der A-Mode war die ursprüngliche Darstellungsweise der Sonografie und wird heute kaum verwendet.

- Der M-Mode erlaubt eine genaue Darstellung der Bewegung von Strukturen im Zeitverlauf.

- Die Reflektions- und Streuungseigenschaften eines Gewebes werden als Echogenität bezeichnet.

- Die Darstellung von Strukturen niedriger Echogenität (z. B. Flüssigkeit, Hämatome) ist dunkel (geringe oder keine Reflexion).

- Die Darstellung von Strukturen hoher Echogenität (z. B. Luft) ist hell (starke Reflexion).

- Durch die starke Reflexion von Strukturen hoher Echogenität (z. B. Luft im Darm) können dahinterliegende Strukturen nicht dargestellt werden.

- Weitere ultraschallbasierte Anwendungen

- Doppler-Verfahren: Erfassung und Darstellung von Strömungen durch Doppler-Effekt

- Basiert auf der unterschiedlichen Reflektion von Grenzflächen in Bewegung.

- Continuous Wave Doppler (CW-Doppler)

- Pulsed Wave Doppler (PW-Doppler)

- Duplexsonografie: Kombination aus B-Mode und PW-Doppler

- Farbkodierte Duplexsonografie: Farbige Darstellung der Strömungsrichtungen im Bild. Rot entspricht üblicherweise einer Strömung auf den Schallkopf zu, blau vom Schallkopf weg.

- Für bestimmte Untersuchungen wird der Schallkopf endoskopisch näher an dem zu untersuchenden Organ platziert (Endosonografie).

- Bei der kontrastmittelgestützten Sonografie (Contrast Enhanced Ultra Sound, CEUS) wird ein stark echogenes Kontrastmittel aus kleinen Gasbläschen intravenös verabreicht.1-2

- Dies kann z. B. in der differenzialdiagnostischen Abklärung von gutartigen Leberraumforderungen durch charakteristisches Perfusionsverhalten hilfreich sein.2

Indikationen

- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten bei der Abklärung abdomineller Beschwerden

- unklare Bauchschmerzen

- Raumforderungen

- akutes Abdomen

- Flankenschmerzen

- Organerkrankungen (z. B. Leberzirrhose)

- Flüssigkeitsansammlungen (z. B. Blut, Aszites)

- Nachweis von Konkrementen (z. B. Gallensteine bei Cholezystitis)

- Beurteilung der Durchblutung (z. B. Nierenarterienstenose)

-

Im Rahmen von Interventionen (z. B. Punktionen, Biopsien) werden viele Eingriffe durch ultraschallgestützte Führung erleichtert.3

Ultraschallgestützte Punktion einer Leberzyste

Ultraschallgestützte Punktion einer Leberzyste - Bei der Behandlung eines Polytraumas wird eine frühe abdominelle Ultraschalluntersuchung zum Nachweis von freier Flüssigkeit (Focused Assessment with Sonography for Trauma, FAST) empfohlen.

- Die erweiterte E-FAST-Sonografie beurteilt darüber hinaus das Vorliegen eines Pneumothorax.

- Die Ultraschalluntersuchung zur Früherkennung des abdominalen Aortenaneurysmas (AAA) sollte als einmalige Screeningmaßnahme bei Männern ab 65 Jahren sowie bei Frauen und Männer ab 55 Jahren mit Risikofaktoren wie Diabetes und Rauchen durchgeführt werden.

Untersuchung

Vorbereitung

- Der Raum sollte abgedunkelt werden.

- Das Gerät sollte für die Dokumentation auf Papier, Film oder elektronisch eingerichtet sein.

- Die zu untersuchende Person sollte nach Möglichkeit mindestens 4 Stunden vor der Untersuchung nichts mehr gegessen haben, damit die Gallenblase voll ist und möglichst wenig Luft im Darm die Untersuchung behindert.4

- Die Untersuchung kann an nicht nüchternen Personen durchgeführt werden, jedoch ist die Aussagekraft oft schlechter.

- Der zu untersuchenden Person sollte der Zweck und der Ablauf der Untersuchung erläutert werden.

- Patient*innen werden üblicherweise im Liegen untersucht.

- Um den Kontakt zwischen Schallkopf und Haut zu verbessern, wird Ultraschall-Gel verwendet.

- Durch Anhalten des Atems in Inspiration oder Exspiration während der Untersuchung können die Bedingungen verbessert werden.

- Das Anhalten des Atems in Inspiration führt zu einem Hervortreten der Leber unter dem Rippenbogen und erleichtert so in der Regel die Darstellung von Leber und Gallenwegen.

- Durch sanften Druck des Ultraschallkopfes auf das Abdomen kann die Darstellung verbessert werden.

Durchführung

- Die Untersuchung des Abdomens sollte nach einem festen Schema durchgeführt werden.

- Dabei kann die Untersuchungsreihenfolge abgewandelt werden.

- Das gesamte Abdomen sollte lückenlos untersucht werden, und jedes Organ sollte in mehreren Schnittebenen dargestellt werden.

- Wahl der Ultraschallsonde (Schallkopf)

- Als Standardschallkopf wird der 3,5–5 Mhz-Konvexschallkopf verwendet.

- Für die Untersuchung von Bauchdecke und Darm wird der 5–10 Mhz-Linearschallkopf verwendet.

- bei Kindern ggf. Untersuchung der Organe auch mit dem Linearschallkopf

Durchführung der Ultraschalluntersuchung

- Oberbauchquerschnitt (Transversalschnitt)

- Pankreas (Leitstruktur: V. lienalis)

- Rippenbogenrandschnitt (Subkostalschnitt)

- rechter und linker Leberlappen

- Lebervenenstern mit Einstrom in die V. cava inferior

- Oberbauchlängsschnitt (Longitudinalschnitt)

- linker Leberlappen

- Aorta abdominalis (inkl. Truncus coeliacus und A. mesenterica superior)

- Schulter-Nabel-Schnitt

- Gallenblase und Ductus hepatocholedochus (DHC)

- Flankenschnitt, rechts

- rechte Niere

- hepatorenaler Recessus (Morrison-Pouch)

- Links laterodorsaler Interkostalschnitt

- Milz

- Flankenschnitt, links

- linke Niere

- splenorenaler Recessus (Koller-Pouch)

- Unterbauchlängsschnitt

- bei der Frau: Harnblase, Douglas-Pouch, Uterus, Vagina

- beim Mann: Harnblase, Excavatio rectovesicalis, Prostata

- Ggf. Mittelbauchquerschnitt (Transversalschnitt)

- Aorta abdominalis und Vena cava

- Ggf. Rippenbogenrandschnitt (Subkostalschnitt)

- Leber, Pfortader, V. cava inferior

- Ggf. Freie Ebenen

- Dünn- und Dickdarm, Mesenterium, Peritoneum, Bruchpforten

- U. U. Befunderweiterung mittels farbkodierter Duplexsonografie

Befundbeschreibung

- Die Untersuchung soll auf Papier, Film oder elektronisch dokumentiert werden.

- Jeder pathologische Befund soll in wenigstens 2 Ebenen dokumentiert werden.

- Die Körperlage der Patient*in und Lage des Schallkopfes soll durch Markierungen und Piktogramme nachvollziehbar sein.

- Jedes parenchymatöse Organ (Leber, Milz, Pankreas, Nieren) sollte hinsichtlich Größe, Kontur, Echogenität, fokaler oder diffuser Läsionen beschrieben werden.

- Niere: zusätzlich Organlage, Atemverschieblichkeit und Weite des Nierenbeckenkelchsystems

- intra- und extrahepatische Gallenwege und Ductus pancreaticus: Weite

- Gallenblase, Gallenwege und Nieren: Konkremente

- Gallenblase und Harnblase: Füllungszustand, Wandung und Blaseninhalt

- gastrointestinales System: Lumenweite, Wanddicke, Peristaltik und – sofern pathologisch – Lumeninhalt, Verteilung und Ausmaß freier Flüssigkeit

- Lymphknoten (v. a. mesenterial und paravasal): sofern pathologisch Größe, Verteilung (gruppiert, solitär gelegen), Kontur, Echogenität, Hilus, ggf. Durchblutung

- Aorta abdominalis und V. cava inferior: Lumenweite und Pulsationsverhalten

- V. portae und etwaige portosystemische Kollateralkreisläufe

- innere Geschlechtsorgane: Größe, Lage (Uterus) und fokale Läsionen

Interpretation

Differenzialdiagnosen pathologischer Befunde

Leber

- Das Leberparenchym weist normalerweise eine homogene, der Niere vergleichbare Echogenität auf.

Hämangiom der Leber in der Sonografie

- Zysten, Abszesse, benigne oder maligne Tumoren oder Metastasen

- Solide Raumforderungen stellen sich echogen, Abszesse eher echoarm und Zysten echoleer dar.

- Die kontrastmittelgestützte Sonografie erlaubt die Unterscheidung von benignen und malignen Raumforderungen.2

- Parenchymatöse Erkrankungen der Leber

- bei Leberzirrhose unregelmäßige, wellige Oberfläche, stumpfer Leberrand, inhomogenes Parenchym, erhöhte Echogenität, Atrophie und Aszites, rarefizierte Lebervenen

- bei alkoholischer oder nicht-alkoholischer Steatosis hepatis homogen erhöhte Echogenität der Leber (im Vergleich mit Nierenparenchym)

- Veränderungen im Blutfluss der V. portae, portokavale Anastomosen

- Darstellung mittels Farbdopplersonografie

Gallenblase und Gallenwege

- Die Gallenblase stellt sich normalerweise als echoleere, birnenförmige Struktur mit glatter Wandung dar. Die Füllung hängt vom Zeitpunkt der letzten Nahrungsaufnahme ab.

- Cholezystitis

- Gallenblase ggf. mit Konkrementen, mehrschichtige und verdickte Gallenblasenwand

- sonografisch-palpatorisches Murphy-Zeichen (fokaler Schmerz unter direktem Druck)

- Cholangiokarzinom

- Dilatation oder Obstruktion der Gallenwege innerhalb und außerhalb der Leber

- Darstellung der extrahepatischen Gallenwege oft durch Luftüberlagerungen eingeschränkt

- Gallensteine (Cholelithiasis)

- Konkremente führen in der Sonografie zu Schallschatten.

- Für die Abklärung von Gallengangsteinen ist die Endosonografie überlegen.

Pankreas

- Das Pankreas stellt sich normalerweise als homogene Struktur mit einer der Leber ähnlichen Echogenität dar.

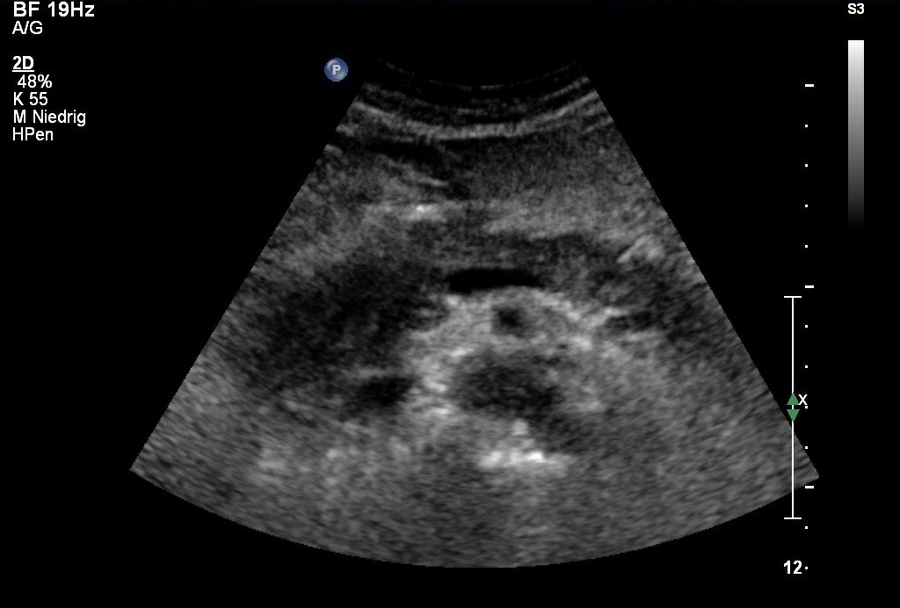

Akute, ödematöse Pankreaskopfpankreatitis

Akute, ödematöse Pankreaskopfpankreatitis- Leitstruktur: V. lienalis

- Die Endosonografie erlaubt eine höhere Auflösung als die konventionelle Abdomensonografie.

- Akute Pankreatitis

- vergrößertes, echoarmes und druckschmerzhaftes Organ, ggf. mit Flüssigkeitsansammlungen

- Chronische Pankreatitis

- Pankreaskarzinom

- oft Erweiterung des Hauptgallengangs und Pankreasgangs ohne Nachweis von Steinen, ggf. solide echoinhomogene Struktur, meist im Pankreaskopf

- Die Endosonografie kann den Bezug des Tumors zu Nachbarstrukturen deutlicher darstellen.

- Pankreas-Pseudozyste

- echoarme bis echoleere peripankreatische Struktur mit Bezug zum Pankreas, häufig endosonografisch besser darstellbar

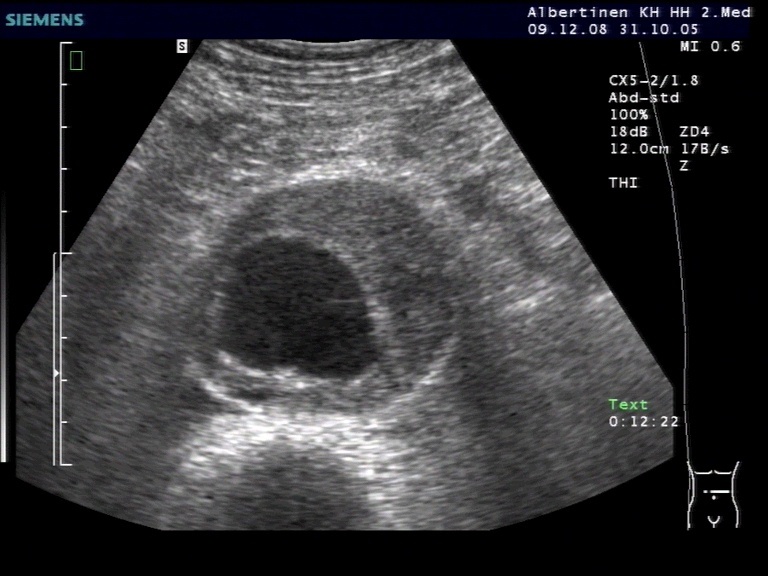

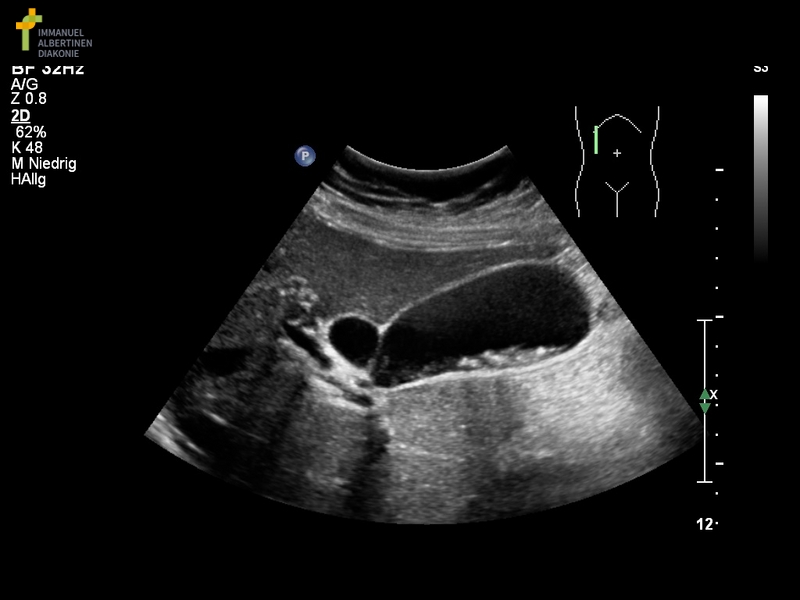

Nieren

- Bohnenförmige Struktur, Parenchym mit einer der Leber ähnlichen Echogenität, zentral echoreiches Nierenbeckenkelchsystem

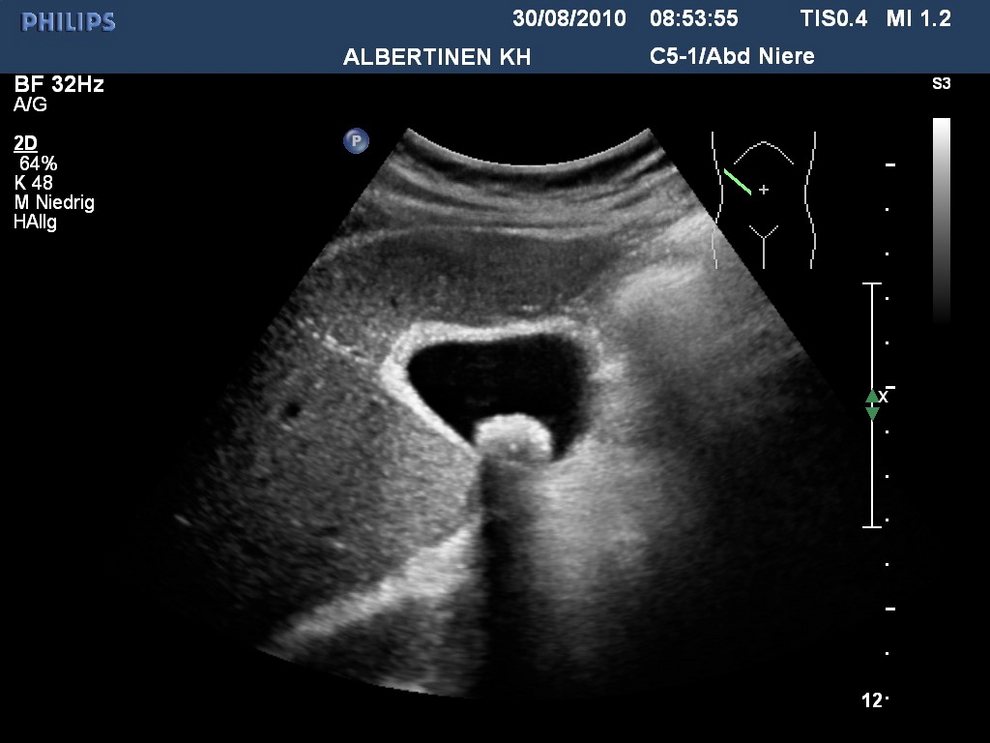

Nierenzyste und Nierenstein

- Die Sonografie ist das bildgebende Standardverfahren zur Erstbeurteilung akutem und chronischem Nierenversagen.

- Hydronephrose

- Nierenzyste

- Nierenzellkarzinom

- Nierensteine

- Dilatation des Hohlraumsystems

- ggf. Lokalisation von Steinen in den Nierenkelchen, im Nierenbecken, im Bereich des Ureterabgangs und im proximalsten und (bei gefüllter Blase) prävesikalen/intramuralen Ureter

- Die Sensitivität der Ultraschalluntersuchung liegt bei Nierensteinen oder Harnleitersteinen > 5 mm bei bis zu 96 %.

- Anomalien bzgl. Größe und Lokalisation der Nieren, fehlende Niere

- Pyelonephritis

- balloniertes, deutlich verbreitertes Nierenparenchym

- Schmerzen bei der Sonopalpation

- Die Niere imponiert oft vergrößert.

- ggf. feiner Flüssigkeitssaum in der Nierenkapsel („Renal Sweating“)

- Farbkodierte Dopplersonografie (FKDS) zum Nachweis einer Nierenarterienstenose

Nebennieren

- Die Nebennieren sind im Ultraschall normalerweise nicht darstellbar.

- Tumoren, Metastasen und Hämatome können sichtbar sein.

- In Untersuchungen zufällig entdeckte, meist asymptomatische Raumforderungen der Nebennieren werden als Inzidentalome bezeichnet.

Milz

- Homogenes Parenchym mit glatter Oberfläche, echoarmer Milzhilus

- Splenomegalie

- Häufig ohne Veränderungen im Parenchym, die eine Erklärung liefern könnten.

- Kann infektiöser (z. B. Mononukleose) oder hämatologischer (z. B. Thalassämie) Genese sein.

- Fokale Läsionen: Zysten, Abszesse, Tumoren: Lymphome sind deutlich häufiger als Metastasen.

- Anzeichen von Verletzungen, z. B. Milzruptur

Magen-Darm-Trakt4

- Häufig aufgrund von Luftüberlagerung nur eingeschränkt beurteilbar

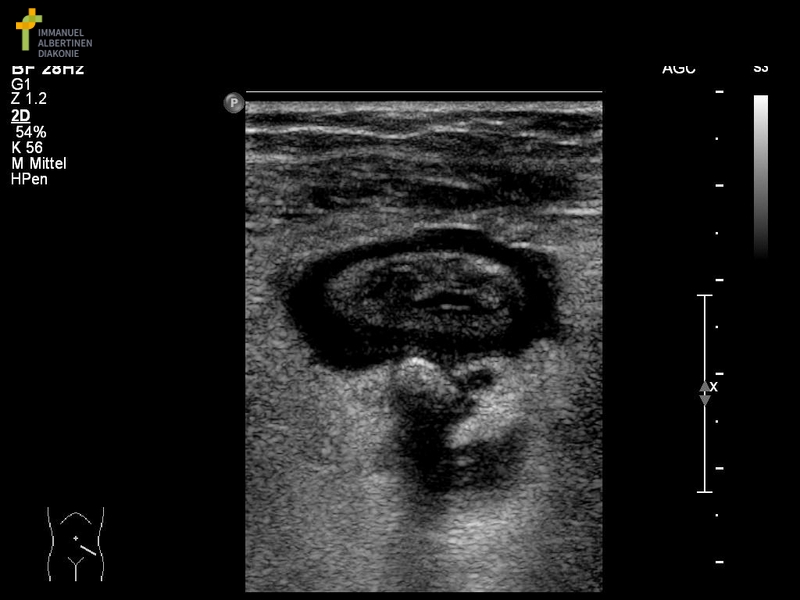

Appendizitis im Querschnitt

Appendizitis im Querschnitt - Appendizitis

- Nachweis einer pathologischen Kokarde oder freier Flüssigkeit im rechten Unterbauch

- nicht komprimierbare und aperistaltische Struktur mit einem Außendurchmesser > 6 mm

- Ausschluss einer Appendizitis, wenn eine normale Appendix in voller Länge dargestellt werden kann.5

- Divertikulitis

- Die Sonografie ist die Bildgebung der 1. Wahl bei V. a. Divertikulitis (bei erfahrenen Untersucher*innen Sensitivität und Spezifität ca. 98 %).

- echoarme entzündete Divertikel, umgeben von einer echoarmen Netzkappe

- echoarme Wandverdickung mit Aufhebung der Wandschichtung

- gelegentlich echoarme Entzündungsstraßen

- Abszess: echoarme oder -freie parakolische oder intramurale Herde mit echogenen Gasreflexen (Kometenschweif)

- Fistel: Gasreflex innerhalb echoarmer bandförmiger Strukturen

- Hernien

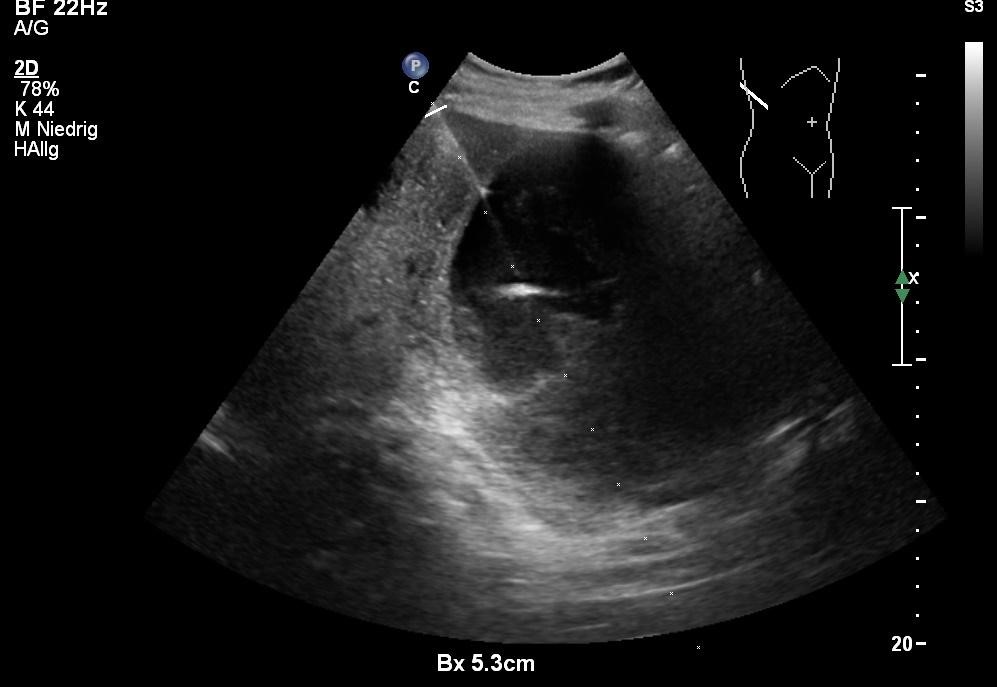

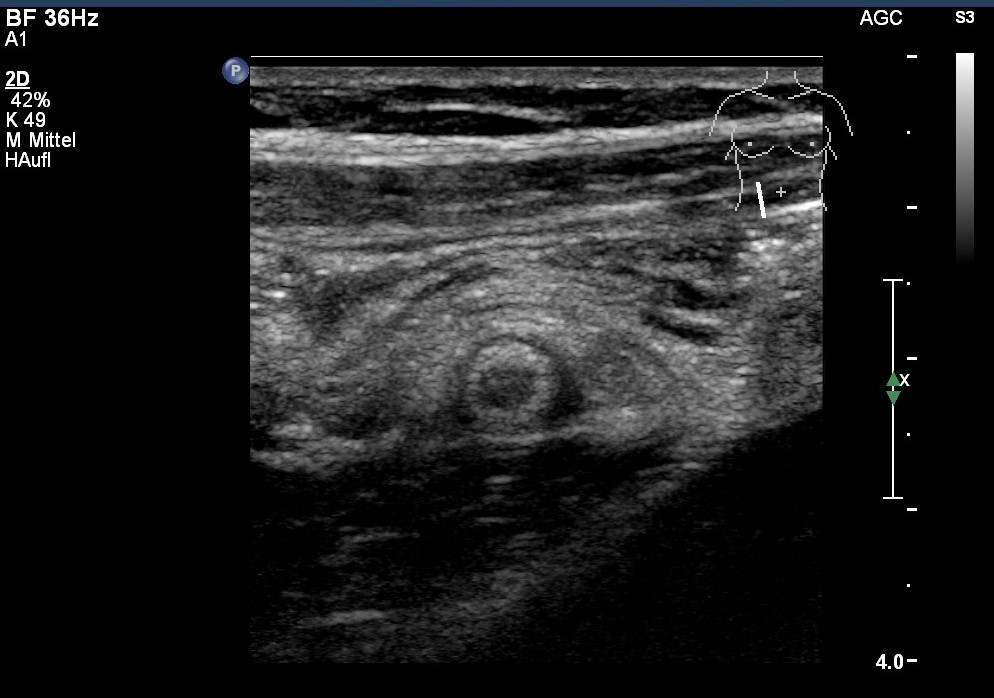

- Ileus

- Pendelperistaltik

- dilatierte, flüssigkeitsgefüllte Darmschlingen, „Strickleiterphänomen“

- Volvulus

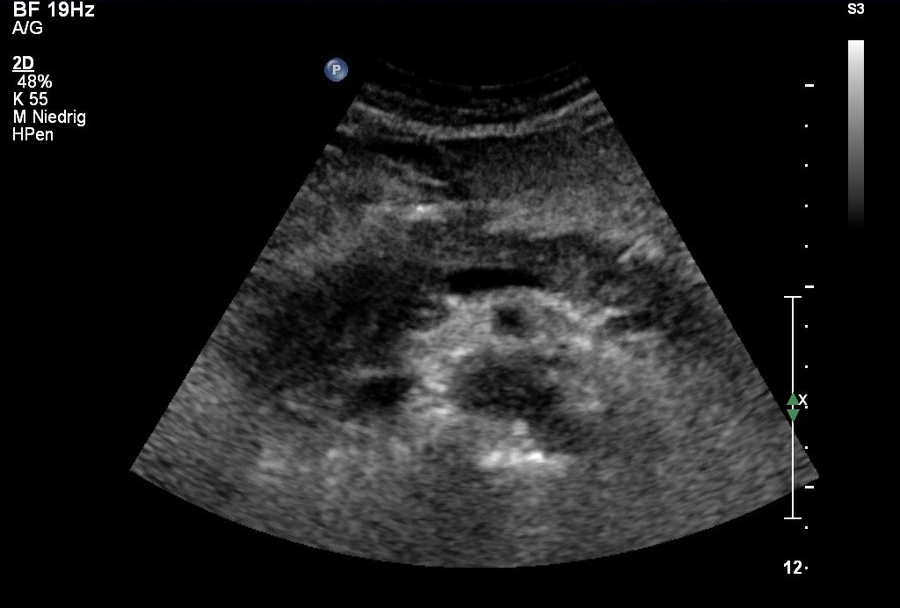

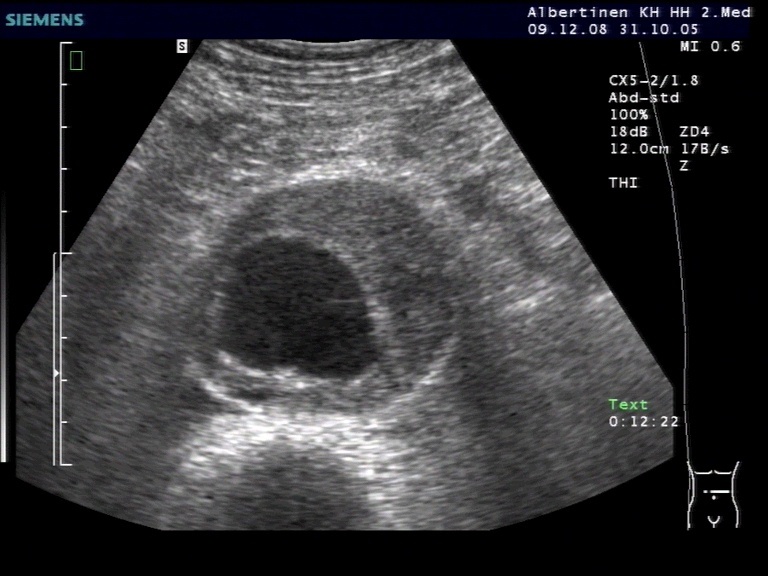

- Darminvagination

- Kokardenphänomen/Target-Zeichen

- Pendelperistaltik

- Zeichen einer Enteritis und freie Flüssigkeit

- Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen6

Gefäße

- Beurteilung der Gefäße erfolgt meist durch farbkodierte Dopplersonografie (FKDS).

Bauchaortenaneurysma im Querschnitt

Bauchaortenaneurysma im Querschnitt - Aneurysmen (z. B. abdominales Aortenaneurysma)

- Ein abdominelles Aortenaneurysma liegt bei einem Durchmesser ≥ 3 cm vor.

- Blutflussanomalien (z. B. Stenosen)

- Thrombosen (z. B. Budd-Chiari-Syndrom)

- Füllungszustand der Vena cava inferior (z. B. bei kardialer Stauung)

Verletzungsfolgen

- Nach penetrierendem oder stumpfem Abdominaltrauma oder Polytrauma

- Mögliche Verletzungsfolgen sind Lazerationen, Organruptur und Blutungen.

- Retroperitoneale Blutungen sind schwer zu beurteilen.

- freie Flüssigkeit im Peritonealraum bei intraabdomineller Blutung

- Bei stumpfen Bauchtraumata ist die Milz das Organ, das am häufigsten verletzt wird.

- Die kontrastmittelgestützte Sonografie (CEUS) kann als Alternative zum CT v. a. bei verletzten Kindern, die hämodynamisch stabil sind, bei isoliertem stumpfen Bauchtrauma moderater Intensität eingesetzt werden, um Verletzungen solider Organe zu detektieren oder im Verlauf zu beurteilen.1

- Die FAST-Sonografie (Focused Assessment with Sonography for Trauma) gehört zu den ersten durchgeführten Untersuchungen nach schweren Verletzungen.

- kurze sonografische Untersuchung mit Blick auf den Morrison-Pouch, Koller-Pouch (dabei auch Beurteilung des Pleuraspaltes auf der jew. Seite), des Douglas-Raumes/Excavatio rectovesicalis und des Herzbeutels

- Diese erkennt mit ausreichender Sensitivität relevante intraperitoneale Blutungen und kann zusätzliche Informationen darüber geben, ob eine Herzbeuteltamponade oder ein Hämato-/Pneumothorax vorliegt.7

- Bei Nachweis freier Flüssigkeit erfolgt die sofortige operative Versorgung.

- ansonsten im Anschluss Durchführung einer Computertomografie (CT) zur präziseren Detektion von Verletzungen

Sonstige

- Aszites

- Raumforderung in Mesenterium oder Omentum

- Angeborene Fehlbildungen

- Retroperitoneale Tumoren

- Lymphknoten

- Hämatome

Weitergehende Abklärung pathologischer oder unklarer Befunde

- Abhängig von den jeweiligen Befunden in der Sonografie

- Ggf. Untersuchungen: CT, MRT, Endoskopie, ERCP

- Ggf. Punktion, Biopsie, Histologie

- Ggf. Laboruntersuchungen: Blutbild, CRP, BSG, Bilirubin, Gamma-GT, GOT, GPT, Kreatinin, Amylase, Lipase

Fehlerquellen

- Untersucherabhängigkeit

- Artefaktbildung

- Intestinale Gasbildung

- Limitierte Darstellung bei Adipositas

Illustrationen

Dünndarmileus (mit freundlicher Genehmigung von sonographiebilder.de ©Albertinen-Diakoniewerk e. V., Hamburg)

Invagination (mit freundlicher Genehmigung von sonographiebilder.de ©Albertinen-Diakoniewerk e. V., Hamburg)

Nierenzellkarzinom (mit freundlicher Genehmigung von sonographiebilder.de ©Albertinen-Diakoniewerk e. V., Hamburg)

Pyelonephritis (mit freundlicher Genehmigung von sonographiebilder.de ©Albertinen-Diakoniewerk e. V., Hamburg)

Gallenblase mit Konkrementen (mit freundlicher Genehmigung von sonographiebilder.de ©Albertinen-Diakoniewerk e. V., Hamburg)

Divertikulitis mit Kotstein im Divertikel und kleinem Abszess (mit freundlicher Genehmigung von sonographiebilder.de ©Albertinen-Diakoniewerk e. V., Hamburg)

Chronische Cholezystitis (mit freundlicher Genehmigung von sonographiebilder.de ©Albertinen-Diakoniewerk e. V., Hamburg)

Akute Cholezystitis (mit freundlicher Genehmigung von sonographiebilder.de ©Albertinen-Diakoniewerk e. V., Hamburg)

Echoarme Nierenzyste (grüner Pfeil) und Nierenstein (weißer Pfeil) mit Schallschatten (mit freundlicher Genehmigung von sonographiebilder.de ©Albertinen-Diakoniewerk e. V., Hamburg)

Appendizitis mit entzündlicher Umgebungsreaktion im Querschnitt (mit freundlicher Genehmigung von sonographiebilder.de ©Albertinen-Diakoniewerk e. V., Hamburg)

Bauchaortenaneurysma im Querschnitt in der Sonografie (mit freundlicher Genehmigung von sonographiebilder.de ©Albertinen-Diakoniewerk e. V., Hamburg)

Ödematöse Pankreaskopfpankreatitis in der Sonografie (mit freundlicher Genehmigung von sonographiebilder.de ©Albertinen-Diakoniewerk eV., Hamburg)

Hämangiom der Leber (Pfeil) in der Sonografie (Quelle: Wikipedia; CC BY-SA 3.0)

Quellen

Leitlinien und Empfehlungen

- European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology (EFSUMB). Guidelines and Good Clinical Practice Recommendations for Contrast Enhanced Ultrasound (CEUS) in the Liver, update 2020. www.efsumb.org

- European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology (EFSUMB). Guidelines and Recommendations for the Clinical Practice of Contrast-Enhanced Ultrasound (CEUS) in Non-Hepatic Applications, Stand 2017. www.efsumb.org

- European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology (EFSUMB). Recommendations and Guidelines for Gastrointestinal Ultrasound (GIUS), Stand 2016. www.efsumb.org

- European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology (EFSUMB). Recommendations and Clinical Guidelines for Intestinal Ultrasound (GIUS) in Inflammatory Bowel Diseases, Stand 2018. www.efsumb.org

Literatur

- European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology (EFSUMB). Guidelines and Recommendations for the Clinical Practice of Contrast-Enhanced Ultrasound (CEUS) in Non-Hepatic Applications. / Leitlinien und Empfehlungen für den klinischen Einsatz des kontrastverstärkten Ultraschalls (CEUS) bei nicht-hepatischen Anwendungen. Update 2017. efsumb.org

- European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology (EFSUMB). Guidelines and Good Clinical Practice Recommendations for Contrast Enhanced Ultrasound (CEUS) in the Liver. Update 2020. efsumb.org

- Lorentzen T, Nolsøe CP, Ewertsen C, Nielsen MB, Leen E, Havre RF, Gritzmann N, Brkljacic B, Nürnberg D, Kabaalioglu A, Strobel D, Jenssen C, Piscaglia F, Gilja OH, Sidhu PS, Dietrich CF; EFSUMB. EFSUMB Guidelines on Interventional Ultrasound (INVUS). Ultraschall Med. 2015; 36(5): E1-14. pmid:26468774 PubMed

- European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology (EFSUMB). Recommendations and Guidelines for Gastrointestinal Ultrasound (GIUS), Stand 2016. efsumb.org

- BMJ Best Practice. Acute appendicitis in adults. Last reviewed 11 Aug 2022 (letzter Zugriff am 18.12.2022). bestpractice.bmj.com

- European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology (EFSUMB). Recommendations and Clinical Guidelines for Intestinal Ultrasound (GIUS) in Inflammatory Bowel Diseases / Empfehlungen und klinische Leitlinien für den gastrointestinalen Ultraschall (GIUS) chronisch entzündlichen Darmerkrankungen (CED). Stand 2018. efsumb.org

- Frink M, Lechler P, Debus F, Ruchholtz S: Multiple trauma and emergency room management. Dtsch Arztebl Int 2017; 114: 497–503. www.aerzteblatt.de

Autor*innen

- Franziska Jorda, Dr. med., Fachärztin für Viszeralchirurgie, Ärztin in Weiterbildung Allgemeinmedizin, Kaufbeuren

- Jonas Klaus, Arzt, Freiburg im Breisgau