Red Flags und abwendbar gefährliche Verläufe

|

Red Flag |

Abwendbar gefährliche Verläufe |

|

Visusverlust, -verminderung |

Iridoyzklitis, Glaukomanfall, Endophthalmitis

|

|

Sehstörung, Farbringe, harter Bulbus |

|

|

Kontaktlinsenträger*in mit akut einseitig schmerzendem Auge |

Infektion, Akanthamöben-Keratitis, Pseudomonas-Infektion |

|

Kürzlich am Auge operierte Patient*in |

|

|

Hautausschlag/Vesikel |

|

|

Trauma |

Orbitabodenfraktur, Verbrühung, Verätzung, penetrierende Verletzung |

|

Blepharospasmus nach Trauma |

|

|

Arbeit mit Metall oder anderen Spänen |

|

|

„Mouches volantes“ |

|

|

„Rußregen“ |

Allgemeine Informationen

Definition

- Akutes rotes Auge: maximal bis zu 7 Tage

- Chronisches rotes Auge: länger als 7 Tage

- Mögliche Formen

- erweiterte oder geplatzte und dadurch sichtbare Blutgefäße im Auge

- Konjunktivale Injektion: Erweiterung der oberflächlichen Blutgefäße in der Bindehaut; weiter vom Hornhautrand entfernt gelegen.

- Ziliare Injektion: Erweiterung der Blutgefäße am Hornhautrand; ist auf die Sklera begrenzt und zeigt sich in blauroter Färbung, da die betroffenen Blutgefäße tiefer liegen.

- Sklerale Injektion: Erweiterung der in der Sklera gelegenen Blutgefäße, tritt als lokale Rötung in Erscheinung.

- Hyposphagma: scharf begrenzte subkonjunktivale Blutung von tiefroter Färbung

- Hyphäma: Bluterguss in die vordere Augenkammer

Häufigkeit

- Augenprobleme machen 2–3 % der Beratungsanlässe in der hausärztlichen und Notfallversorgung aus.

- Dies entspricht ca. 4–10 Patient*innen pro Woche.

- In den meisten Fällen imponiert klinisch ein rotes Auge.

Abwendbar gefährliche Verläufe

ICD-10

- H57.- Sonstige Affektionen des Auges und der Augenanhangsgebilde

- H57.9 Affektion des Auges und der Augenanhangsgebilde, nicht näher bezeichnet

Differenzialdiagnosen

Konjunktivitis, infektiöse

- Siehe Artikel Infektiöse Konjunktivitis.

- Konjunktivale Injektion, wässrige, schleimige oder eitrige Exsudation

- Ggf. von eitrigem Sekret verklebte Augenlider

- Ggf. Chemosis (glasiges Ödem)

- Fremdkörper- und Druckgefühl

- Evtl. Photophobie und Epiphora

- Manifestiert sich zu Beginn an einem Auge, greift aber im Verlauf meist auf das andere Auge über

Ursachen

- Bakteriell: in Industrieländern am häufigsten Staphylo-, Strepto- oder Pneumokokken

- Schmerzen, starke Rötung, mukopurulentes Sekret mit gelblicher Krustenbildung

- Siehe Artikel Trachom und Trichiasis

- häufigste Augenerkrankung weltweit, verursacht durch Chlamydia trachomatis1

- Viral: Adenovirus

- bei Keratokonjunktivitis epidemica: meist einseitiger Beginn, dann beidseits stark schmerzhafte, juckende, lichtempfindliche, rote und tränende Augen, wässrig-schleimige Sekretion ggf. korneale Beteiligung2

- hoch kontagiös

- direkter Nachweis von Adenoviren im Konjunktivalabstrich

- Viral: Herpes-simplex-Keratokonjunktivitis

- periokulär typische Herpes-Effloreszenzen und Bläschen

- stark schmerzende, juckende, lichtempfindliche, rote und tränende Augen

- Viral: Zoster ophthalmicus

- dermatologische Veränderungen dermatombegrenzt

- Sonderform: Keratokonjunktivitis bei Kontaktlinsenträger*innen (Akanthamöben oder Pseudomonas aeruginosa)

- bei Pseudomonas aeruginosa: perakut rotes Auge mit Hornhautulcus, grünliche Schleimbildung

- Kontaktlinsen und Aufbewahrungsbehältnis zur bakteriologischen Untersuchung zur Augenärzt*in mitgeben.

- potenziell visusbedrohend1

Konjunktivitis, nichtinfektiöse

- Äußere Reize (Rauch, Staub usw.)

- Verminderte Tränenproduktion

- Stellungsanomalien der Lider mit mechanischer Reizung

- Keratopathia e lagophthalmo

- Unkorrigierte Refraktionsfehler

- Neurothrophe Keratopathie

- aufgehobene Hornhautsensibilität (z. B. bei Z. n. Voroperationen im Kopfbereich, Z. n. Zoster, Tumoren, Hirnstammblutung, MS, Diabetes mellitus)

- ausgeprägter Augenbefund bei subjektiv geringer Schmerzwahrnehmung

- Therapie: Vermeidung des Auslösers. evtl. vasokonstriktive Augentropfen (Tetrazolin) höchstens für wenige Tage

Konjunktivitis, allergische

- Siehe Artikel Allergische Konjunktivitis

- Tritt saisonal in Verbindung mit Heuschnupfen oder perennial beispielsweise als Reaktion auf Hausstaubmilben oder Schimmel auf.

- Beide Augen sind betroffen.

- Akutsymptome sind beidseitige Lidschwellung, Epiphora, Jucken und konjunktivale Bindehauthyperämie mit Chemosis.

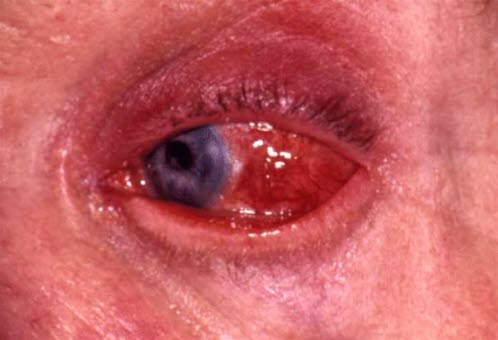

Hyposphagma

- Plötzliche subkonjunktivale Blutung, oft sektoral.1

- möglicherweise häufiger unter oraler Antikoagulation und/oder schlecht eingestelltem arteriellem Hypertonus

- Oft wird von zuvor stattgefundenen Valsalva-Manövern (Husten, Schnäuzen, schweres Heben) berichtet.

- Visus und Pupillenreaktion normal

- spontane Resorption nach 2–4 Wochen

Herpes-simplex-Keratitis

- Siehe Artikel Herpes-simplex-Keratitis

- Hornhautentzündung durch Herpes simplex mit stromalen Hornhautulzera

- Häufigste Form von Keratitis

- Meist einseitige Schmerzen, akuter Beginn, Lichtempfindlichkeit, Tränenfluss, Blepharospasmus, bei zentraler Läsion Visusbeeinträchtigung

Fremdkörper auf der Horn- oder Bindehaut

- Siehe Artikel Fremdkörper auf der Kornea oder Konjunktiva

- In der Hausarztpraxis häufig, mit meist mit bekanntem Verletzungshergang

- Schmerzen, gesteigerte Lichtempfindlichkeit, Fremdkörpergefühl im Auge, Tränenfluss, Augenrötung

- Leichte Injektion/Gefäßzeichnung, anhaftender Fremdkörper

- Auf Zeichen einer perforierenden Verletzung achten

Hornhauterosion

- Siehe Artikel Korneaerosion

- Oberflächlicher Hornhautdefekt (das Epithel betreffend)

- durch kleine Traumata oder falsche Anwendung von Kontaktlinsen

- Schmerzen, gesteigerte Lichtempfindlichkeit, Fremdkörpergefühl, Tränenfluss

- Injektion/Gefäßzeichnung, Blepharospasmus

- Nach Bohren oder Flexen häufig metallischer Fremdkörper mit Rosthof

- Infektiös (bakterielle, viral oder durch Pilze) bedingte Hornhauterosionen sollen dringlich augenärztlich vorgestellt werden, da die Gefahr von Visusverlust und Augenperforation besteht.1

Schneeblindheit/Verblitzung

- Siehe Artikel UV-Keratitis (Schneeblindheit, Verblitzung)1

- Tritt häufig nach starker UV-C-Einstrahlung auf, z. B. Schweißen ohne Schutzbrille, Aufenthalt im Hochgebirge.

- Die Latenzzeit beträgt meist 6–12 Stunden.

- sehr starke Schmerzen, gesteigerte Lichtempfindlichkeit, Fremdkörpergefühl, Blepharospasmus

- kann zu einer bis zu 48 Stunden andauernden funktionellen Erblindung durch Blepharospasmus führen

- klingt innerhalb von 12–24 Stunden spontan ab

Episkleritis

- Siehe Artikel Episkleritis

- Entzündung der Episklera

- auf einen Sektor begrenzte Augenrötung im Bereich der Lidspalte, überwiegend konjunktivale Injektion

- nur mäßig schmerzhaft

- selbstlimitierend, kann wiederholt auftreten

Skleritis

- Siehe Artikel Skleritis

- Relativ selten, gehäuft bei Frauen

- Gehäuftes Auftreten auch bei Patient*innen mit systemischen Erkrankungen (rheumatoide Arthritis, Vaskulitiden)

- ausgeprägte Bulbusschmerzen, oftmals reduzierte Sehkraft, Hyperämie

- Erweiterung tiefer skleraler Gefäße1

- potenziell visusbedrohend

Iridozyklitis und Uveitis

- Siehe Artikel Iridozyklitis und Uveitis

- Verhältnismäßig selten

- Ursachen u. a.: entzündliche Systemerkrankungen, Infektionen, Traumata

- Leitsymptome der Iritis sind Photophobie, eine ziliare Injektion und das Fehlen der für eine primäre Konjunktivitis typischen Absonderung von Sekret.

Akutes Glaukom

- Siehe Artikel Akutes Glaukom

- Anlagerung der peripheren Iris an die Hornhaut und dadurch Verlegung der Abflussbereiche des Kammerwassers mit starker Erhöhung des Augeninnendrucks

- Visusverschlechterung, Farbringe um Lichtquellen (Halo), starke Schmerzen mit Ausstrahlung in Kopf, Zähne, durch Vagusreizung sekundär abdominale Beschwerden, Herzrhythmusstörungen, Übelkeit

- verminderte oder ausbleibende Pupillenreaktion, Pupille, entrundet, leicht erweitert und lichtstarr

- meist einseitig erhöhter Druck bei Palpation von oben bei Blick der Patient*in nach unten („steinharter“ Bulbus)

- Rascher Therapiebeginn erforderlich!

Endophthalmitis

- Siehe Artikel Endophthalmitis

- Einseitige starke Schmerzen, Sehschärfenminderung, geschwollene Lider, konjunktivale Hyperämie, wässrige oder eitrige Absonderungen, Hornhautödem/-Ulzeration, Hypopyon

- Tritt fast immer innerhalb einer Woche (max. 3 Wochen) nach einer Augenoperation oder intravitrealen Injektion auf

Blepharitis

- Siehe Artikel Blepharitis.

- Entzündung der Augenlider

- Rote und verdickte Augenlidränder, narbig veränderte Lidkanten mit Wimpernausfall

- Augenrötung bei Mitbeteiligung der Konjunktiva

Augenverletzung

Anamnese1

- Folgendes ist abzuklären:

- Beginn der Beschwerden

- Dauer

- akuter oder subakuter Beginn

- Schmerzen

- Ausdehnung

- Einseitigkeit, Beidseitigkeit

- Lokalisation

- Sehverlust

- Verlauf der Rötung

- Begleitsymptome

- gesteigerte Lichtempfindlichkeit

- Allergien

- Kontaktlinsen

- entzündliche systemische Erkrankungen, z. B. rheumatoide Arthritis, SLE

- Diagnostische Hinweise1

- wässriges Sekret: V. a. Virus-Konjunktivitis

- reichlich schleimiges Sekret: V. a. Chlamydien-Konjunktivitis

- schleimig-eitriges Sekret: V. a. bakterielle Infektion

- Sekret stärker am Morgen: V. a. Allergie

- Juckreiz: normalerweise bei Allergie

- Lichtscheu: Hinweis auf Uveitis oder Hornhautdefekt

Klinische Untersuchung

Allgemeines

- Immer beide Augen untersuchen

- Beide Augen vergleichen

- Bei einem akuten, einseitigen, schmerzenden roten Auge sollte immer eine Fremdkörpereinwirkung ausgeschlossen werden.

- Eine unkomplizierte Bindehautentzündung betrifft meist beide Augen.

- Die präaurikulären Lymphknoten abtasten: Eine Schwellung weist auf eine viral verursachte Bindehautentzündung hin.

Augenuntersuchung

- Einseitige Beschwerden

- Ausschluss einer Fremdkörpereinwirkung

- Inspektion der Kornea

- Eine Erosio oder ein Ulcus corneae können oft schon mit bloßem Auge erkannt werden.

- Palpatorische Überprüfung des Augeninnendrucks im Seitenvergleich, um einen Glaukomanfall auszuschließen.

- Ist bei erheblicher Gewalteinwirkung oder Verdacht auf perforierende Verletzung kontraindiziert.

- Augenlider

- Sekretvermehrung (Farbe)1

- Segmentale, konjunktivale oder ziliäre Injektion?1

- Pupillenreaktion, gleichzeitiger Prüfung auf Lichscheu1

- Ggf. Fremdkörpersuche1

- Bei entsprechenden Beschwerden und Erfahrung im Umgang mit dem Ophthalmoskop

- Rotreflex

- Ophthalmoskopie

Maßnahmen und Empfehlungen

Indikationen zur Überweisung/Klinikeinweisung

Akute Vorstellung in ophthalmologischer Praxis

- Bei Leitsymptomen Schmerzen, Visusminderung, steinharter Bulbus und/oder Beteiligung der Hornhaut

- Bei chronischem, einseitigem, schmerzfreiem rotem Auge mit Lidschlussdefizit

- Verdacht auf Perforation (z. B. Anamnese mit Hinweisen auf Metall- oder andere Späne)

- Iridozyklitis und Uveitis

- Skleritis

- Infektiös bedingte Korneaerosion1

- Herpeskeratitis

- Zoster ophthalmicus

- Herpes-simplex-Keratitis

- Bei Keratitis photoelectrica, falls nach 24–48 Stunden keine Besserung eintritt

Klinikeinweisung

- Positive Fremdkörper-/Traumaanamnese

- Kürzlich am Auge operierte Patient*innen

- Verätzung (insbes. durch Laugen)

- Akutes Glaukom

- Endophthalmitis

- Orbitabodenfraktur

- Kontaktlinsenträger*innen mit akutem, einseitigem schmerzendem rotem Auge

Maßnahmen

- Immer versuchen, die Ursache eines geröteten Auges zu ermitteln. Dringlichkeit und Art der Maßnahmen richten sich nach dem Befund.

- Bei viralen Entzündungen der Bindehaut sind Antibiotika nicht wirksam und nicht empfohlen.

Patienteninformationen

Patienteninformationen in Deximed

Illustrationen

Episkleritis (Quelle: Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Episcleritis)

Zoster ophthalmicus

Hyposphagma

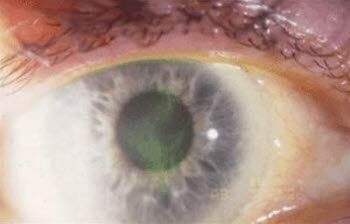

Herpes-Simplex-Keratitis, Anfärbung mit Fluorescein

Keratokonjunktivitis

Skleritis

Quellen

Literatur

- BMJ BestPractice. Assessment of red eye. Stand 26.12.2022 (letzter Zugriff am 26.01.2023) bestpractice.bmj.com

- Ghebremedhin B. Human adenovirus: Viral pathogen with increasing importance. Eur J Microbiol Immunol (Bp). 2014 Mar;4(1):26-33. doi: 10.1556/EuJMI.4.2014.1.2. Epub 2014 Mar 14. PMID: 24678403; PMCID: PMC3955829. www.ncbi.nlm.nih.gov

Autor*innen

- Marlies Karsch-Völk, Dr. med., Fachärztin für Allgemeinmedizin, München