Allgemeine Informationen

Definition

- Palpable Schwellung im Bereich der Beine, verursacht durch eine Zunahme des interstitiellen Flüssigkeitsvolumens1

- Begriff abgeleitet aus dem Griechischen: „Oidema“ = Geschwulst oder Schwellung

- Unspezifischer Befund mit zahlreichen möglichen lokalen oder systemischen Ursachen

Häufigkeit

- Es gibt nur wenige epidemiologische Daten zur Häufigkeit von Beinödemen als Beratungsanlass in der Hausarztpraxis.

- Die geschätzte Häufigkeit in der hausärztlichen Praxis liegt bei 4–8 %.

- Beratungsanlass Beinschwellung wird in den verfügbaren Statistiken nicht gesondert aufgeführt.

- statistisch vermutlich verteilt auf die verschiedenen Grunderkrankungen

- Die häufigste Ursache für Patient*innen über 50 Jahre ist vermutlich venöse Insuffizienz.1

Pathophysiologie

- Körperwasser verteilt auf Intrazellulär- und Extrazellulärraum

- Extrazellulärraum (enthält 1/3 des Körperwassers) besteht aus:2

- intravasalem Plasmavolumen (25 %)

- interstitiellem Raum (75 %)

- Normalerweise besteht ein Gleichgewicht zwischen Filtration aus dem Intravasalraum ins Interstitium und dem Lymphtransport aus dem Interstitium zurück ins Gefäßsystem.

- Ödementstehung durch Störung des Gleichgewichts mit Zunahme des interstitiellen Flüssigkeitsvolumens

- Mechanismen, die zu einer Störung des Gleichgewichts zwischen intravasalem und interstitiellem Raum führen:3

- erhöhter hydrostatischer Kapillardruck

- erhöhtes Plasmavolumen

- verminderter onkotischer Druck im Plasma (Hypoalbuminämie)

- erhöhte Kapillarpermebealität

- verminderter Lymphtransport

- Typische Arten von Ödemen sind:

- venöses Ödem

- niedrig-visköse, eiweißarme Flüssigkeit im Interstitium durch erhöhte Filtration

- Das normale Lymphsystem kann die erhöhte Flüssigkeitsmenge nicht mehr ausgleichen.

- Lymphödem

- eiweißreiche interstitielle Flüssigkeit durch dysfunktionales Lymphsystem

- venöses Ödem

- Das Lipödem ist trotz seiner Bezeichnung eher eine Fettverteilungsstörung als ein tatsächliches Ödem.

ICD-10

- R60.9 Ödem, nicht näher bezeichnet

Differenzialdiagnosen

Einseitige Ödeme – akut

Tiefe Venenthrombose (TVT)

- Thrombenbildung in Becken-, Bein- oder Unterschenkelvenen

- Prädisponierende Faktoren: St. n. Thrombose, Thrombophilie, prädisponierende Erkrankungen (z. B. Malignom), längere Immobilisierung, Schwangerschaft, zurückliegende Operation

- Typische Symptome sind Ödem, Schmerz, Spannungsgefühl, Zyanose, verstärkte Venenzeichnung.

- Die klinische Wahrscheinlichkeit für eine TVT kann systematisch durch Erhebung des Wells-Score bestimmt werden.

Erysipel

- Akut bakterielle, nicht-eitrige Infektion der Dermis unter Einbezug von Lymphgefäßen, Erreger meist beta-hämolysierende Streptokokken der Gruppe A

- Typisches klinisches Bild: scharf begrenzte Rötung, Schwellung und Schmerzen, Fieber, evtl. Schüttelfrost

- Laborchemisch Anstieg von BSG, CRP, Leukozyten

Phlegmone

- Akute pyogene Infektion der Unterhaut unterschiedlicher Tiefe

- Beginnt oft als Komplikation nach (Bagatell-)Verletzung mit Fieber und Schmerzen

- Ödematöse Schwellung, rötlich-livide Verfärbung und Überwärmung der Haut, evtl. geschwollene Lymphknoten

- Keine scharfe Abgrenzung zur gesunden Haut (im Gegensatz zum Erysipel)

Muskelfaserriss mit Hämatombildung

- Muskelfaserriss z. B. durch plötzliche Belastung der Wadenmuskulatur

- Pralle Schwellung bei subfaszialer Hämatombildung, evtl. sichelförmiges, abgesunkenes Hämatom unter dem Knöchel nach 3–4 Tagen

Traumatisches Ödem

- Passageres Auftreten von Schwellungszuständen nach Prellungen, Verstauchungen, Operationen etc.

- Charakteristisch ist das sofortige Auftreten des Ödems an der Stelle des Traumas

- Bei Bildung von großem Ödem/Hämatom Gefahr der Ausbildung eines Kompartmentsyndroms

Begleitödem bei Arthritis/aktivierter Arthrose

- Weiches Begleitödem

- Im Bereich des betroffenen Gelenks

- Überwärmung, Rötung

- Druck- und Bewegungsschmerz

- Ergussbildung

Rupturierte Baker-Zyste

- Plötzlicher Schmerz in der proximalen Wade

- Nachfolgendes Ödem des Unterschenkels mit Rötung und Überwärmung durch Entzündungsreaktion

- Evtl. in der Vorgeschichte störende Resistenz in der Kniekehle, Kniegelenkergüsse

Einseitige Ödeme – chronisch

Chronisch venöse Insuffizienz

- Chronisch-venöse Insuffizienz kann auch zu beidseitigen Ödemen führen, aber ist häufig asymmetrisch verteilt.

- Fortgeschrittene, funktionelle Störung des Venensystems mit:

- Ödemen

- Hautveränderungen

- Ulzerationen

- Verursacht primär durch Varikosis oder sekundär im Rahmen eines postthrombotischen Syndroms, seltener kongenital

- Symptome: Schwere- und Müdigkeitsgefühl in den Beinen, Kribbeln, Brennen, Juckreiz, Muskelkrämpfe, Schmerzen

- Befunde: eindrückbares Ödem, Hautveränderungen (Hyperpigmentierung, Dermatitis, Lipodermatosklerose, weiße Atrophie, Ekzem, Corona phlebectatica paraplantaris), Ulzera

Venöses Kompressionssyndrom

- Kompression von Becken- oder Beinvenen durch Raumforderungen, z. B.:

- Tumor

- Aneurysma

- retroperitonelae Fibrose

Lymphödem

- Chronische Erkrankung des Interstitiums durch Schädigung der Lymphgefäße

- Primäres Lypmphödem (selten)

- Geht auf eine genetische Prädisposition zurück.

- Tritt immer asymmetrisch auf.

- Entwicklung von distal (Zehen mit positivem Stemmer-Zeichen) nach proximal

- Stauungspapillomatose, Hyperkeratosen als zusätzliche Hautveränderungen

- Sekundäres Lymphödem (Inzidenz 0,13–2 %)

- Adipositas-assoziiertes Lymphödem

- mittlerweile häufigste Form des sekundären Lymphödems

- Wird als solches bezeichnet, wenn Adipositas die einzige Ursache ist; eine Adipositas verschlechtert aber alle primären und sekundären Lymphödeme.

- St. n. Tumorbehandlung (Operation inkl. Lymphknotenentfernung, Radiatio)

- Adipositas-assoziiertes Lymphödem

- Stadieneinteilung

- 0: subklinisches Stadium

- I: weiche Konsistenz, Hochlagern beseitigt die Schwellung

- II: sekundäre Gewebeveränderungen, keine Reversibilität durch Hochlagern

- III: deformierende harte Schwellung

Acrodermatitis atrophicans

- Spätmanifestation der Borreliose, Auftreten meist erst Monate oder Jahre nach einem Zeckenstich4

- Initial ödematös infiltratives Stadium mit rötlicher Verfärbung der Haut, im Verlauf livid-rote bis bräunliche Verfärbung mit Hautatrophie4

- In über der Hälfte der Fälle sind Parästhesien und Allodynie beschrieben.4

Beidseitige Ödeme – akut

- Akute Exazerbation einer Grunderkrankung, z. B. Herzinsuffizienz oder Niereninsuffizienz

- V.-cava-Thrombose, beidseitige Becken- oder Beinvenenthrombose

Beidseitige Ödeme – chronisch

Chronische Herzinsuffizienz

- Klinisches Syndrom mit:5-6

- Symptomen wie Leistungsschwäche, Dyspnoe

- Befunden wie Halsvenenstauung, Lungenstauung, Beinödemen

- Ursache ist eine strukturelle oder funktionelle Veränderung des Herzens mit (in Ruhe oder unter Belastung):5

- vermindertem Herzzeitvolumen und/oder

- erhöhtem Füllungsdruck

- Ödeme durch:

- erhöhten venösen Druck bei Rechtsherzinsuffizienz

- Natrium- und Wasserretention durch sekundären Hyperaldosteronismus

Pulmonale Hypertonie, Cor pulmonale

- Unterdiagnostizierte Ursache für Beinödeme, v. a. bei älteren Patient*innen6

- Bei noch kompensierter pulmonaler Hypertonie ist die klinische Untersuchung oft unauffällig, im Verlauf dann Cor pulmonale mit Ödemen als Zeichen der Rechtsherzinsuffizienz.

- Zahlreiche Ätiologien, neben selteneren primären Formen vor allem Folge von Linksherzerkrankungen, Lungenerkrankungen/Hypoxie (inkl. Schlafapnoe) und Lungenembolien

Renale Ursachen

- Überwässerung bei:

- akuter Niereninsuffizienz

- chronischer Nierenkrankheit mit terminaler Niereninsuffizienz

- Im Rahmen eines nephrotischen Syndroms (z. B. bei Glomerulonephritiden, Diabetes mellitus), definiert durch:

- Proteinurie > 3,5 g/24 h

- Hypoalbuminämie < 3 g/dl

- Hyperlipidämie

- Ödeme

Leberinsuffizienz

- Meistens Aszites als führendes Zeichen, aber auch Beinödeme sind häufig vorhanden.

- Ödeme durch:

- Hypoalbuminämie

- sekundärer Hyperaldosteronismus mit Wasser- und Salzretention.

- Außerdem evtl. Leberhautzeichen, Splenomegalie, Ikterus

Hypoalbuminämie

- Albumin ist wichtig für die Aufrechterhaltung des onkotischen Drucks.

- Ursachen für Hypoalbuminämie

- verminderter Eiweißgehalt in der Nahrung: Malnutrition

- verminderte intestinale Eiweißaufnahme: Malabsorption

- gastrointerstinaler Eiweißverlust – exsudative Enteropathie, u. a. bei:

- M. Crohn

- Colitis ulcerosa

- Zöliakie

- M. Whipple

- ischämische Kolitis

- M. Ménétrier

- Eiweißverlust über den Urin

- nephrotisches Syndrom (s. o.)

- verminderte Eiweißsynthese

- Leberinsuffizienz (s. o.)

Schilddrüsenerkrankungen

- Myxödem bei Hypothyreose

- Einlagerung von Glykosaminoglykanen

- nicht eindrückbares Ödem

- Ödeme im Rahmen einer Herzinsuffizienz bei Hyperthyreose

Hyperkortisolismus (Cushing-Syndrom)

- In ca. 60 % der Fälle begleitende Ödeme

Arzneimittelinduziertes Ödem

- Ödeme sind häufige Nebenwirkungen von Medikamenten.

- Kalziumantagonisten (Dihydropyridine)

- NSAR

- Kortikosteroide

- Östrogene

- Antidepressiva

- u. a.

Lipödem

- Beim Lipödem handelt es sich primär um eine Fettverteilungsstörung.

- Tendenz zur Flüssigkeitseinlagerung mit Übergangsformen zum Lymphödem, daher wird es üblicherweise zur Differenzialdiagnose der Beinödeme gezählt.

- Tritt nahezu ausschließlich bei Frauen auf.

- Symmetrisches Verteilungsmuster, Füße sind charakteristischerweise ausgespart.

- Schmerzen bei Palpation oder spontan, im Tagesverlauf zunehmend

- Hämatomneigung

Schwangerschaft

- Häufig auch bei normaler Schwangerschaft – vor allem im 2. und 3. Trimenon

- erhöhte Wasser- und Salzretention

- Kompression von V. cava/Beckenvenen in der späteren Phase der Schwangerschaft

- Ödeme bei Präeklampsie mit Trias

- Hypertonie

- Proteinurie

- Ödeme

Prämenstruelles Ödem

- Auftreten ausschließlich in der 2. Zyklushälfte

- Beidseitige weiche, symmetrische Ödeme

- Begleitend Schwellung von Händen, Mammae möglich

Idiopathisches Ödem

- Nur Frauen betroffen, abzugrenzen vom prämenstruellen Ödem.

- Typisch ist die Zunahme des Gewichts im Lauf des Tages bei niedriger Urinmenge, gefolgt von Nykturie.

- Ödem kaum sichtbar, generalisierte Spannungsymptomatik

- Spannungssymptomatik im Lauf des Tages unterschiedlich

- morgens vor allem obere Körperhälfte

- nachmittags/abends vor allem untere Körperhälfte

- Ausschlussdiagnose

Diagnostik

- Bei einseitiger Beinschwellung ist eine differenzialdiagnostische Abklärung häufig noch am selben Tag erforderlich.

- Bei beidseitiger Beinschwellung ist meist eine abgestufte Differenzialdiagnose über Tage oder wenige Wochen möglich.

- Ausnahme z. B. akute kardiale oder renale Dekompensationen

Anamnese

Ödeme

- Dauer

- akut (< 72 h)

- langsam progredient

- chronisch

- Verteilung

- einseitig

- beidseitig

- Ausprägung

- Knöchel-, Unterschenkel-, Oberschenkelregion

- Beteiligung/Aussparung von Fußrücken, Zehen

- Lagerungsabhängigkeit

- Verbesserung beim Hochlagern z. B. bei chronisch venöser Insuffizienz, keine Verbesserung z. B. bei vermindertem onkotischem Druck (Hypalbuminämie)

- Assoziation mit dem menstruellen Zyklus

Andere Symptome

Aktuelle Anamnese

- Immobilisation, kurz zurückliegende Operation

- Trauma, Hautverletzung

- Schwangerschaft

- Änderung der Medikation

Vorgeschichte

- Frühere Ödeme mit geklärter/ungeklärter Ursache

- Thrombosen, Gerinnungsstörung

- Herzerkrankung, Herzinsuffizienz

- COPD, Schlafapnoe-Syndrom

- Chronische Nierenkrankheit, Niereninsuffizienz

- Lebererkrankung

- Darmerkrankung

- Malignom (Operation, Radiatio, Chemotherapie)

- Schilddrüsenerkrankung

- Operationen im Bauch-, Beckenbereich

Medikamente

- Zahlreiche Medikamente mit Ödemen als Nebenwirkung, v. a.:

- Kalziumantagonisten

- insbesondere Dihydropyridine, Ödeme bei bis zu 50 % der Patient*innen7

- NSAR

- Kortikosteroide

- Östrogene

- Antidepressiva

- u. a.

- Diuretikainduzierte Ödeme

- Diuretikaeinnahme (ggf. zusätzlich zu Laxanzien) aus ästhetischen Gründen, insbesondere durch junge Frauen, kann über Aktivierung vom Renin-Angiotensin-System und ADH selbst zu Ödemen führen.

Klinische Untersuchung

Lokalbefund des Ödems

- Einseitig/beidseitig?

- Distal/proximal betont?

- Lokalisiert/ganzes Bein?

- Konsistenz (weich, teigig, derb, prall)?

- Eindrückbar?

- eindrückbar bei erhöhtem Kapillardruck und/oder niedrigem onkotischem Druck als Hinweis auf die Pathophysiologie des Ödems

- z. B. tiefe Venenthrombose, chronisch venöse Insuffizienz, Herzinsuffizienz1,3

- frühes Lymphödem (proteinreiche Flüssigkeit vor Beginn der Fibrosierung) häufig noch eindrückbar3

- Endrückbarkeit schließt ein Lymphödem daher nicht aus.3

- z. B. tiefe Venenthrombose, chronisch venöse Insuffizienz, Herzinsuffizienz1,3

- Myxödem, Lipödem, fortgeschrittenes Lymphödem nicht eindrückbar1

- eindrückbar bei erhöhtem Kapillardruck und/oder niedrigem onkotischem Druck als Hinweis auf die Pathophysiologie des Ödems

- Druckempfindlichkeit?

- Rötung (z. B. Dermatitis, Erysipel)?

- Überwärmung (z. B. tiefe Venenthrombose, Erysipel, Phlegmone)?

- Pigmentveränderungen (z. B. Hämosiderose, Atrophie blanche bei chronisch venöser Insuffizienz)?

- Lipodermatosklerose (chronisch venöse Insuffizienz)?

- Ulcus cruris (chronisch venöse Insuffizienz)?

- Varikosis (chronisch venöse Insuffizienz)?

- Hautverdickung (z. B. Myxödem, fortgeschrittenes Lymphödem)?

- Papillomatose (Lymphödem)?

- Einbeziehung der Füße (beim Lipödem ausgespart)?

- Stemmer-Zeichen positiv (Hinweis für Lymphödem)?

- Das Stemmer-Zeichen ist positiv, wenn im Bereich der 2. Zehe nicht oder nur schwer eine Hautfalte gebildet werden kann.

Allgemeine Befunde

- Gewicht, Body-Mass-Index (BMI)

- Temperatur

- Pulsstatus

- Zeichen der Herzinsuffizienz

- Halsvenenstauung

- Lungenstauung

- Pleuraerguss

- Zeichen der Leberinsuffizienz

- Zeichen der chronischen Nierenkrankheit, Niereninsuffizienz

- blasses Hautkolorit

- Hinweise für Malignom

- Lymphknotenstatus

- Hinweis für Schilddrüsenerkrankung

- Eintrittstellen für Infektionen (z. B. Erysipel)

- Interdigitalmykose, kleine Wunden

- Zeichen einer Arthritis/aktivierten Arthrose

- Rötung, Überwärmung, Druckschmerz, Erguss

Ergänzende Untersuchungen in der Hausarztpraxis

EKG

- Hinweise für KHK, hypertensive Herzerkrankung, chronische Rechtsherzbelastung

- Siehe auch die Artikel:

Laboruntersuchungen

- Blut

- Kreatinin, eGFR (Niereninsuffizienz, chronische Nierenkrankheit)

- Albumin (Hypoalbuminämie)

- GOT, GPT, Bilirubin, (Leberinsuffizienz)

- INR (Leberinsuffizienz)

- TSH (Schilddrüsenerkrankungen)

- NT-pro-BNP (Herzinsuffizienz)

- D-Dimere (TVT, Lungenembolie)

- BSG, CRP (entzündliche Erkrankungen)

- Urin

- Urinteststreifen (Protein, Erythrozyten)

- Spoturin auf Proteinurie (Albumin/Kreatinin-Quotient, Protein/Kreatini-Quotient)

Sonografie Abdomen

- Strukturelle Nieren-, Lebererkrankung

Spirometrie

- Lungen-/Atemwegserkrankungen

Diagnostik bei Spezialist*innen

Duplex-Sonografie der Beine

Rö-Thorax

- Lungenstauung, Lungenerkrankung

Polysomnografie

Echokardiografie

CT/MRT

- Beckenvenenthrombose, abdominelle Prozesse bei Venenkompression

Lymphszintigrafie

Maßnahmen und Empfehlungen

Indikationen zur Überweisung/Klinikeinweisung

- Weiterführende Abklärungen durch Spezialist*innen bzw. stationäre Einweisung je nach Verdachtsdiagnose

Allgemeines zur Therapie

- Die Behandlung ist abhängig von der Ätiologie des Ödems.9

- Sofern möglich, Therapie einer Grunderkrankung

- Abhängig von der Art des Ödems können folgende Maßnahmen sinnvoll sein:

- Salzrestriktion (z. B. bei Niereninsuffizienz)

- Diuretikatherapie (z. B. bei Herzinsuffizienz)

- Kompressionstherapie (z. B. bei chronisch venöser Insuffizienz)

- komplexe physikalische Entstauungstherapie (z. B. beim Lymphödem)

- Umstellung der Medikation (z. B. Ödem als NW von Ca-Antagonisten).

- Diuretika sind nur sinnvoll bei eiweißarmen Ödemen (Herz-, Nieren-, Leberinsuffizienz, Hypoalbuminämie).

Spezielle Therapie

- Zur speziellen Therapie von Grunderkrankungen siehe folgende Artikel:

Patienteninformationen

Patienteninformationen in Deximed

Illustrationen

Hypostatisches nässendes Ödem

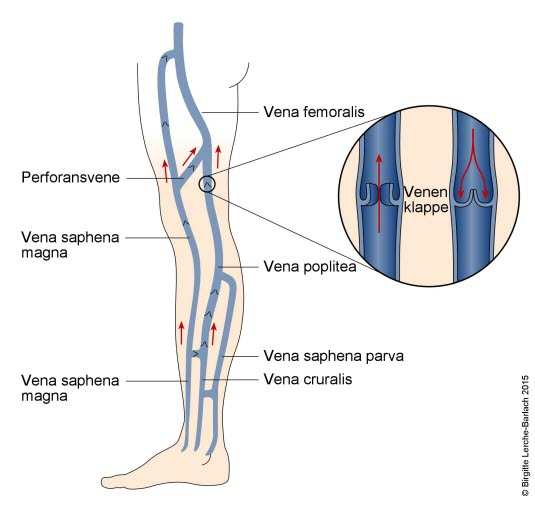

Venen in den Beinen

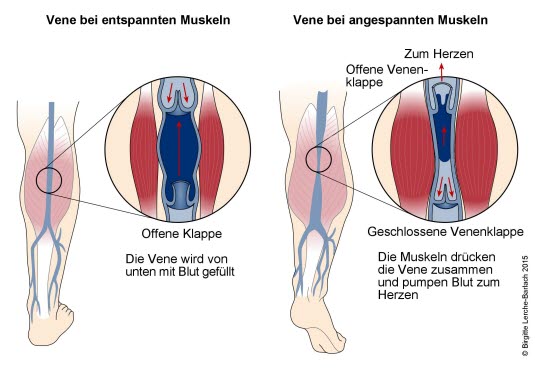

Venen, Muskelpumpe

Quellen

Literatur

- Ely JW, Osheroff JA, Chambliss ML, Ebell MH. Approach to leg edema of unclear etiology. J Am Board Fam Med. 2006;19(2):148–160. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

- Cho S, Atwood JE. Peripheral edema. Am J Med. 2002;113(7):580–586. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

- Trayes KP, Studdiford JS, Pickle S, Tully AS. Edema: diagnosis and management. Am Fam Physician 2013; 88: 102-10. American Family Physician

- Manza S, Schneider K, Roedel K. Acrodermatitis chronica atrophicans. Swiss Med Forum 2021; 21: 138-139. doi:10.4414/smf.2021.08663 DOI

- Ponikowski P, Voors A, Anker S, et al. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur Heart J 2016; 37: 2129-2200. doi:10.1093/eurheartj/ehw128 DOI

- Thaler H, Wirnsberger G, Pinaar S, et al. Bilateral leg edema in the elderly. Clinical considerations and treatment options. Eur Geriatr Med 2010; 1: 353-357. doi:10.1016/j.eurger.2010.09.004 DOI

- Gasparis A, Kim P, Dean S, et al. Diagnostic approach to lower limb edema. Phebology 2020; 35: 650-655. doi:10.1177/0268355520938283 DOI

- Rockson SG. Current concepts and future directions in the diagnosis and management of lymphatic vascular disease. Vasc Med. 2010;15(3):223–231. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

- O'Brien JG, Chennubhotla SA, Chennubhotla RV. Treatment of edema. Am Fam Physician 2005; 71: 2111-7. PubMed

Autor*innen

- Michael Handke, Prof. Dr. med., Facharzt für Innere Medizin, Kardiologie und Intensivmedizin, Freiburg i. Br.