Zusammenfassung

- Definition:Entzündliche, raumfordernde Leberläsion durch infektiöse Erreger. Zu unterscheiden sind der pyogene Abszess und der Amöbenabszess.

- Häufigkeit:Inzidenz ca. 2–3 pro 100.000 Einw./Jahr.

- Symptome:Abgeschlagenheit, rechtsseitiger Oberbauchschmerz,

Schüttelfrost, Übelkeit/Erbrechen. - Befunde:Fieber, Hepatomegalie, Leber schmerzhaft palpabel.

- Diagnostik:Diagnosestellung durch Bildgebung (Sonografie, CT). Punktion zum Keimnachweis bei pyogenem Abszess, Serologie auf E. histolytica bei Amöbenabszess.

- Therapie:Antimikrobielle Therapie. Drainage bei pyogenem Abszess.

Allgemeine Informationen

Definition

- Entzündliche, raumfordernde Leberläsion durch infektiöse Erreger1

Häufigkeit

- Inzidenz

- ca. 2–3 pro 100.000/Jahr

- Geschlecht

- Männer zu Frauen ca. 3 : 1

- Regionale Verteilung

- In westlichen Ländern ist der pyogene Leberabszess dominierend, in tropischen und subtropischen Regionen der Amöbenabszess.2

- In Industrieländern kein endemisches Vorkommen von Entamoeba histolytica mehr, betroffen sind vorwiegend Migrant*innen und Individualreisende.

Ätiologie und Pathogenese

Ätiologie

- Ätiologisch können unterschieden werden:3

- pyogene Abszesse (oft bakterielle Mischinfektionen): ca. 80 %

- Amöbenabszess: ca. 10 %

- Pilzabszess (meist Candida): < 10 %.

Pathogenese – pyogene Leberabszesse

- Genese

- biliär (am häufigsten), vor allem bei:

- benignen oder malignen Gallenwegsstenosen

- Lebertumoren.

- hämatogen infolge von portalvenösen Bakteriämien bei:

- Appendizitis/perityphlitischer Abszess

- Divertikulitis

- chronisch-entzündlicher Darmerkrankung.

- per continuitatem

- arterielle septische Embolien

- posttraumatisch

- biliär (am häufigsten), vor allem bei:

- Erregerspektrum

- in der Regel polymikrobielle Infektion

- Häufig isolierte Keime sind:

- Enterokokken

- Enterobakterien (E. coli, Klebsiellen)

- Anaerobier.

Pathogenese – Amöbenabszesse

- Fäkal-orale Infektion durch Aufnahme von Zysten (kontaminierte Nahrung bzw. verunreinigte Getränke)

- Im Rahmen einer Amöbenkolitis können Trophozoiten über die Pfortader in die Leber gelangen.

- Ein Leberabszess ist die häufigste extra-intestinale Manifestation der Amöbenruhr.

Prädisponierende Faktoren

- Risikofaktoren für die Entwicklung eines pyogenen Leberabszesses sind:4

- Diabetes mellitus

- Leberzirrhose

- Immunsuppression

- Einnahme von Protonenpumpen-Inhibitoren

- höheres Alter

- männliches Geschlecht.

ICD-10

- K75 Sonstige entzündliche Leberkrankheiten

- K75.0 Leberabszess

Diagnostik

Diagnostische Kriterien

- Verdacht auf die Erkrankung durch Anamnese, klinisches Bild und Labor

- Diagnosesicherung durch Bildgebung (Ultraschall, CT)

- Keimnachweis durch Punktion (nicht beim Amöbenabszess)

Differenzialdiagnosen

Anamnese

- Symptome

- Abgeschlagenheit

- rechtsseitiger Oberbauchschmerz (evtl. Ausstrahlung in Schulter/Rücken)

- Schüttelfrost

- Übelkeit/Erbrechen

- Vorerkrankungen

- Leberzirrhose, Lebertumor

- Cholelithiasis, Operationen/Interventionen an den Gallenwegen

- chronisch-entzündliche Darmerkrankung

- Divertikulitis

- Diabetes mellitus

- Medikation

- Immunsuppressiva

- Protonenpumpen-Inhibitoren

- Reiseanamnese (Amöbenabszess)

- Aufenthalt in tropischen Regionen (auch vor vielen Jahren)

- oft anamnestisch keine Hinweise auf (blutige) Diarrhöen

Klinische Untersuchung

- Schlechter Allgemeinzustand

- Fieber (intermittierend oder kontinuierlich)

- Hepatomegalie, Leber schmerzhaft palpabel

Ergänzende Untersuchungen in der hausärztlichen Praxis

Labor

- Blutbild

- Entzündungsparameter (BSG, CRP)

- Leberwerte, Cholestaseparameter, Lebersyntheseparameter (Bilirubin, GOT (ASAT), GPT (ALAT), Gamma-GT, AP, Albumin, INR)

- Evtl. Blutkulturen

- Bei V. a. Amöbenabszess

- Serologie auf Entamoeba histolytica (Sensitivität nahezu 100 %)

- in der Standard-Stuhlmikroskopie häufig keine Amöben

Sonografie

- Typischerweise echoarme Darstellung des Abszesses

Rö-Thorax

- Evtl. angehobenes Zwerchfell, Pleuraerguss

Diagnostik bei Spezialist*innen

Sonografie mit Kontrastmittel

- Echoarmes Zentrum mit Kontrastanreicherung des Abszessrandes

CT mit Kontrastmittel

- Hypodenses Zentrum mit Kontrastanreicherung des Abszessrandes3

Abszesspunktion

- Beim pyogenen Abszess zum Keimnachweis

- Beim Amöbenabszess im Allgemeinen nicht indiziert

Indikationen zur Überweisung/Klinikeinweisung

- Überweisung und ggf. stationäre Einweisung bei Verdacht auf die Erkrankung

Therapie

Therapieziele

- Infektion sanieren.

- Komplikationen vermeiden bzw. behandeln.

Allgemeines zur Therapie

- Basis ist die antimikrobielle Behandlung.

- Beim pyogenen Abszess je nach Größe und Lokalisation ergänzend perkutane/endoskopische Drainage oder Operation

Medikamentöse Therapie

Pyogener Abszess

- Mögliche empirische Regime

- Breitspektrumpenicilline plus Betalaktamase-Inhibitor (z. B. Piperacillin-Tazobactam)

- Cephalosporine der 3. Generation plus Metronidazol

- Ciprofloxacin plus Metronidazol

- Carbapeneme

- I. v. Therapie über ca. 14 Tage, anschließend orale Therapie über weitere 2–4 Wochen

Amöbenabszess

- Metronidazol 3 x 10 mg/kg KG/d (max. 3 x 800 mg/d) i. v. oder oral über 10 Tage

- Eradikation einer evtl. noch bestehenden Darmlumeninfektion mit Paromomycin 25–30 mg/kg tgl. oral über 10 Tage

- Wegen Rupturgefahr unter Therapie strenge Bettruhe in den ersten Tagen

Verlauf, Komplikationen und Prognose

Komplikationen

Pyogener Abszess

Amöbenabszess

- Typische Komplikation des Amöbenabszesses ist die Ruptur gefolgt von:

- meist Ausbreitung ins Peritoneum

- seltener Ausbreitung in Pleura oder Perikard.

Prognose

Pyogener Abszess

- Ein unbehandelter pyogener Abszess verläuft in der Regel tödlich.3

- Ansonsten Mortalität ca. 10 %

- Mittlerer Zeitraum bis zur vollständigen Resolution in der Bildgebung ca. 10 Wochen

- Rezidiv bei bis zu 15 % der Patient*innen, insbesondere bei:

- multiplen oder bilobulären Abszessen

- Abszessen durch multiresistente Erreger

- vorausgegangenen Cholangitiden.

Amöbenabszess

- Gute Prognose, Letalität < 1 %

- Beim Amöbenabszess unter Therapie rasche klinische und subjektive Besserung mit Fieberabfall und Schmerzabnahme bereits in den ersten 12 Stunden

- Rückbildung der Abszesshöhle nach erfolgreicher Therapie allmählich über Monate

Patienteninformationen

Patienteninformation in Deximed

Illustrationen

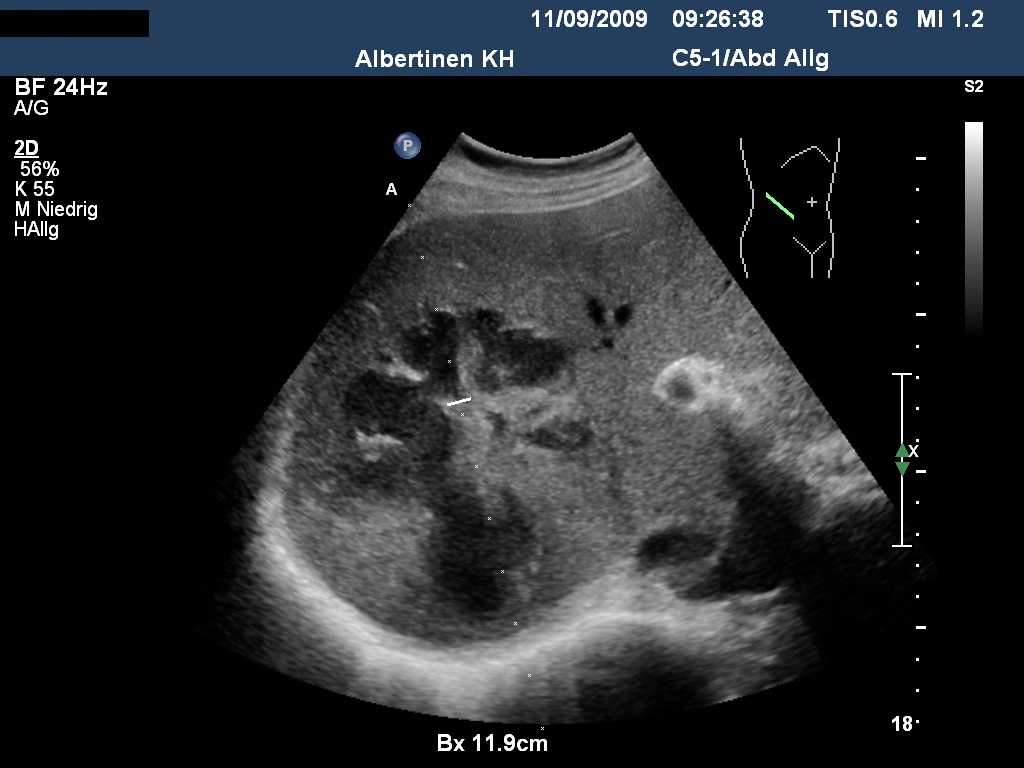

Sonografie: großer pyogener Leberabszess vor Drainageanlage (mit freundlicher Genehmigung von sonographiebilder.de ©Albertinen-Diakoniewerk e. V., Hamburg)

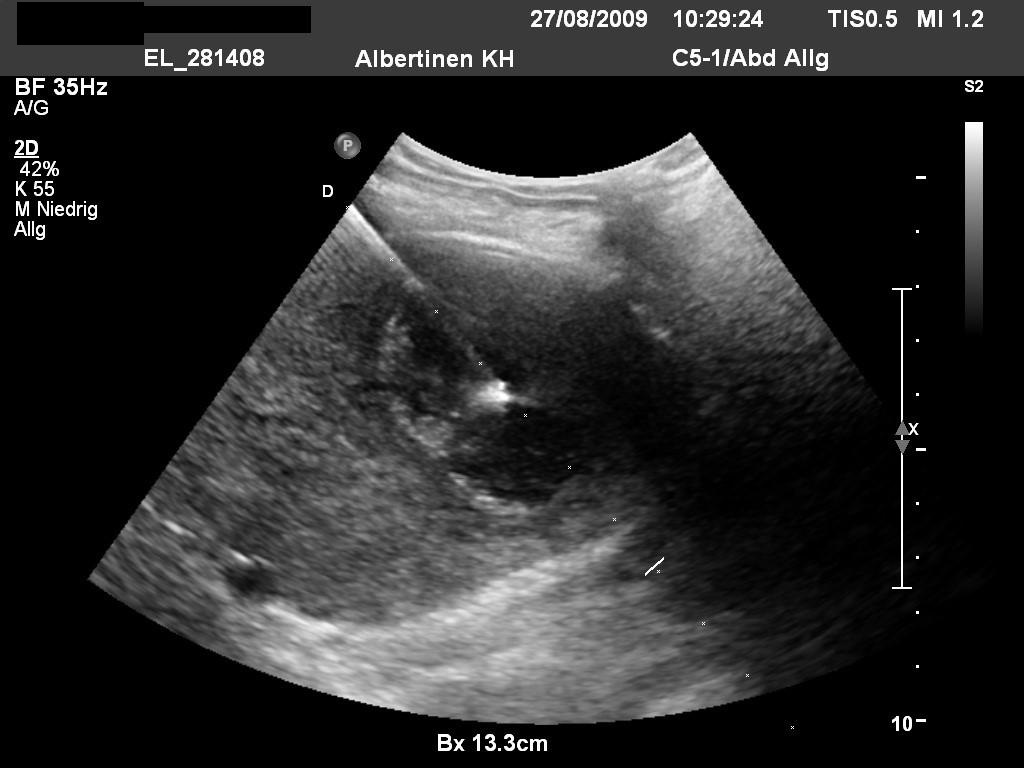

Sonografie: Leberabszess mit Anlage einer Abszessdrainage (mit freundlicher Genehmigung von sonographiebilder.de ©Albertinen-Diakoniewerk e. V., Hamburg)

Quellen

Literatur

- Sharma S, Ahuja V. Liver abscess: Complications and Treatment. CLD 2021; 18: 122-126. doi:10.1002/cld.1128 DOI

- Lardiere-Deguelte S, Ragot E, Amroun K, et al. Hepatic abscess: Diagnosis and management. J Visc Surg 2015; 152: 231-243. doi:10.1016/j.jviscsurg.2015.01.013 DOI

- Peralta R. Liver Abscess. Medscape, updated March 27, 2020. Zugriff 02.04.22. emedicine.medscape.com

- Mavilia M, Molina M, Wu G. The Evolving Nature of Hepatic Abscess: A Review. J Clin Trans Hepatol 2016; 4: 158–168. www.ncbi.nlm.nih.gov

Autor*innen

- Michael Handke, Prof. Dr. med., Facharzt für Innere Medizin, Kardiologie und Intensivmedizin, Freiburg i. Br.